Das exponentielle Jahrzehnt

Warum die nächsten zehn Jahre unsere Welt stärker verändern werden als das letzte Jahrhundert

1. Willkommen im exponentiellen Jahrzehnt

Die Welt verändert sich nicht mehr Schritt für Schritt, sondern Sprung für Sprung. Was früher lineare Fortschritte waren, sind heute exponentielle Beschleunigungen. Die 2020er markieren eine historische Wegscheide – nicht nur technologisch, sondern gesellschaftlich, wirtschaftlich und geopolitisch.

Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte standen so viele tiefgreifende Technologien gleichzeitig vor der breiten Anwendung. Künstliche Intelligenz, Robotik, Blockchain, Raumfahrt, Biotechnologie und viele weitere Felder erreichen die Schwelle industrieller Skalierung. Sie entwickeln sich nicht isoliert – sie kombinieren sich, verstärken sich gegenseitig und beschleunigen dadurch ihren eigenen Fortschritt.

Wir erleben keinen einzelnen Trend. Wir erleben eine Phase, in der sich fundamentale Paradigmen verschieben: Arbeit, Eigentum, Energie, Mobilität, Kommunikation und Gesundheit werden neu definiert. Und weil diese Veränderungen nicht zyklisch, sondern systemisch sind, kommt es nicht zu einem allmählichen Wandel – sondern zu einem massiven Umbruch.

Brinks Investments ist überzeugt: Die kommenden zehn Jahre werden alles Dagewesene übertreffen – in Geschwindigkeit, in Tiefe, in Wirkung. Wer die Muster hinter dieser Beschleunigung erkennt und versteht, wo Kapital, Technologie und Gesellschaft ineinandergreifen, kann nicht nur partizipieren, sondern das Neue mitgestalten.

2. Rückblick: Ein Jahrhundert Innovation

Technologischer Wandel ist kein neues Phänomen. Die Menschheit hat bereits mehrere Wellen tiefgreifender Innovation erlebt – von der Elektrifizierung über das Automobil bis zum Internet. Jedes dieser Systeme hat bestehende Industrien ersetzt, neue Märkte geschaffen und unseren Alltag fundamental verändert.

Ein zentrales Muster zieht sich durch alle Innovationszyklen: die sogenannte S-Kurve. Neue Technologien beginnen langsam, erleben dann einen plötzlichen Wachstumsschub – und flachen schließlich ab, wenn sie den Markt durchdrungen haben. Dabei verläuft der Fortschritt nicht linear, sondern beschleunigt sich in Phasen.

Im 20. Jahrhundert verlief dieser Prozess meist sequenziell: Elektrizität ermöglichte Telefonie, Verbrennungsmotoren das Auto, später der Transistor den Computer. Jede Phase hatte ihre eigene Geschwindigkeit und wurde von einzelnen Entdeckungen dominiert.

Heute erleben wir eine völlig neue Qualität der Transformation: Die exponentiellen Technologien der Gegenwart – wie KI, Robotik, Blockchain oder Biotech – entwickeln sich nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Sie sind global vernetzt, interagieren dynamisch und verstärken sich gegenseitig. Hinzu kommt: Kapital ist reichlich vorhanden. Nie zuvor war so viel finanzieller, regulatorischer und technologischer Rückenwind gleichzeitig verfügbar.

Das macht die 2020er nicht zu einer weiteren Etappe der Moderne – sondern zum Auftakt eines völlig neuen Zeitalters.

3. Die Schlüsseltechnologien der 2020er

Künstliche Intelligenz (AI): Generative KI, Foundation Models, On-Device-KI und autonome Agenten sind nur der Anfang. KI wird zur Infrastrukturtechnologie, die jeden Sektor transformiert – von Bildung bis Finanzwesen, von Industrie bis Gesundheit.

Robotik & Automatisierung: Maschinen übernehmen zunehmend repetitive, gefährliche oder hochpräzise Aufgaben. Vom Industrieroboter bis zum Haushaltsassistenten – die Integration in reale Prozesse beschleunigt sich massiv.

Halbleiter & Recheninfrastruktur: Ohne leistungsfähige Chips keine KI, kein Metaverse, keine Cloud. Halbleiterhersteller wie TSMC und Nvidia sind das Rückgrat der gesamten digitalen Welt. Mit Quantencomputing beginnt ein neues Kapitel.

Energie & Speichertechnologien: Die Energiewende basiert auf günstiger, skalierbarer und dezentraler Versorgung. Fortschritte bei Batterien, Solar und Netzstabilisierung machen emissionsfreie Energie realistisch – global und wirtschaftlich.

Biotechnologie & Synthetische Biologie: Fortschritte in Genom-Editierung, mRNA-Technologien und KI-gestützter Molekülforschung ermöglichen personalisierte Therapien und die präventive Medizin von morgen.

Blockchain & Digitale Assets: Die Infrastruktur für Eigentum, Identität, Zahlungsabwicklung und Governance im digitalen Raum. Tokenisierung, DeFi und Web3 transformieren Finanzmärkte, Kultur und institutionelle Abläufe.

Raumfahrt & Orbitalinfrastruktur: Günstigere Raketenstarts und modulare Satellitensysteme schaffen die Grundlage für ein industrielles Ökosystem im All – mit Perspektiven für Kommunikation, Forschung und Rohstoffnutzung.

3D-Druck & Additive Fertigung: On-Demand-Produktion revolutioniert Lieferketten, Medizin, Bau und sogar Raumfahrt. Was heute lokal gefertigt werden kann, wird morgen autonom produziert – direkt dort, wo es gebraucht wird.

Virtuelle Welten, XR & Spatial Computing: Immersive Interfaces wie die Apple Vision Pro ermöglichen neue Formen der Interaktion, Bildung, Produktivität und Kreativität. XR verbindet reale und digitale Räume.

Cybersecurity & Privacy Tech: In einer digitalisierten Welt wird Sicherheit zur Grundlage aller Infrastrukturen. Neue Verschlüsselungsstandards, Zero-Knowledge-Proofs und dezentrale Identitäten sind entscheidend für Vertrauen und Resilienz.

Vernetzte Systeme (IoT & 5G): Sensoren, Geräte und Maschinen werden zu permanent verbundenen Datenpunkten. 5G liefert die ultraschnelle, latenzarme Infrastruktur, um diese Netze in Echtzeit zu betreiben – von Smart Cities über industrielle Produktion bis hin zu vernetzten Fahrzeugen. IoT ist der Datenlieferant, 5G der Nervenstrang der vernetzten Welt.

Fallstudien:

Biotechnologie im All: Experimente zur Stammzellentwicklung und Krebsforschung in Schwerelosigkeit (NASA, SpacePharma) verbinden Raumfahrt, KI und Biotech. Schwerelosigkeit wirkt als Katalysator für neue Erkenntnisse – ein Forschungsvorsprung, der nur außerhalb der Erde möglich ist.

3D-Druck auf Mondbasen: Unternehmen wie ICON (in Partnerschaft mit der NASA) entwickeln Verfahren zum 3D-Druck von Infrastrukturen mit lokalem Regolith. Kombiniert werden Raumfahrt, Materialtechnik, Robotik und additive Fertigung – autonom, resilient, skalierbar.

Autonome Landwirtschaft in unbewohnten Regionen: John Deere und Naïo Technologies setzen KI, Robotik und Edge Computing ein, um Landwirtschaft ohne menschliche Präsenz zu ermöglichen. Kombination aus Energieautarkie, Sensorik und automatisierter Produktion – potenziell übertragbar auf Raumfahrtmissionen oder Klimaextremzonen.

Blockchain + KI + digitale Identität: Worldcoin vereint Blockchain-basierte Identitätsinfrastruktur mit KI-Absicherung durch biometrische Verifizierung. Das Projekt ist weltweit diskutiert und wirft zentrale Fragen zu digitaler Identität, Datenschutz und Machtverteilung auf. Zugleich zeigt es eindrucksvoll, wie Trust Layer (Blockchain) mit Intelligence Layer (KI) verschmelzen können – etwa bei der Authentifizierung von Mensch vs. Maschine in einer zunehmend automatisierten Welt.

4. Netzwerkeffekte, Plattformen und exponentielle Dynamik

Exponentielle Technologien entfalten ihre volle Wirkung nicht isoliert – sondern im Zusammenspiel über Plattformlogiken, Netzwerkeffekte und digitale Infrastrukturen. Wer hier linear denkt, bleibt blind für den wahren Hebel dieses Jahrzehnts.

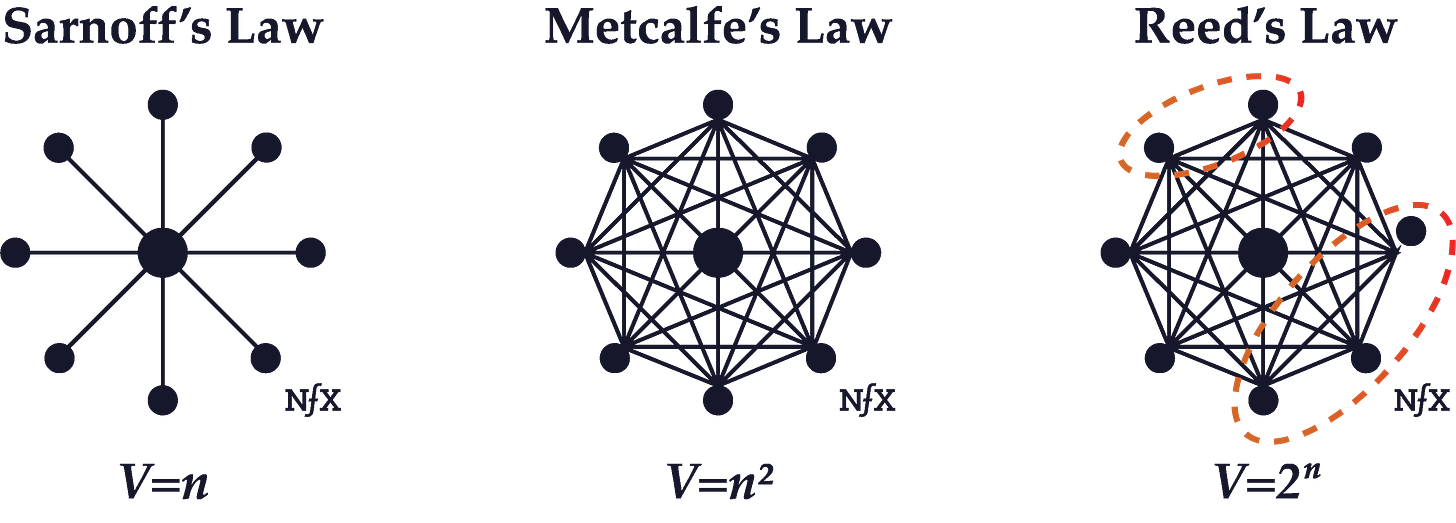

Netzwerkeffekte folgen nicht den klassischen Regeln der Industriewirtschaft. Eine erste, einfachste Form beschreibt Sarnoff’s Law: Der Wert eines Netzwerks steigt linear mit der Anzahl seiner Empfänger – etwa bei klassischen Rundfunkstrukturen, bei denen ein Sender viele erreicht, aber keine Rückkopplung entsteht. Mit jedem zusätzlichen Nutzer steigt nicht nur der Wert eines Produkts – es entsteht ein nichtlinearer Zuwachs an Daten, Interaktion und Kapitalbindung.

Metcalfes Gesetz beschreibt dies für Kommunikationsnetze: Der Wert eines Netzwerks steigt exponentiell mit der Anzahl seiner Teilnehmer – mathematisch ausgedrückt proportional zum Quadrat der Nutzerzahl (n²). Je mehr Menschen ein Netzwerk nutzen, desto mehr potenzielle Verbindungen entstehen – und desto wertvoller wird es.

Reed’s Gesetz geht noch weiter: Es zeigt, dass der Wert eines Netzwerks explodiert, wenn sich innerhalb des Netzwerks kleinere, selbstorganisierte Gruppen oder Subnetzwerke bilden können – etwa Communities, DAOs oder Messaging-Gruppen. Die Kombinationsmöglichkeiten steigen dabei sogar exponentiell zur Potenz von n (2^n), was besonders bei Plattformen mit hoher Interaktion zu massiver Wertkonzentration führt.

Besonders deutlich zeigt sich das bei Unternehmen wie Coinbase, die nicht nur Infrastruktur für Web3 bereitstellen, sondern selbst ein Ökosystem für Wallets, Tokens, Communities und dezentrale Organisationen bilden – mit ständig neuen Subnetzwerken und Interaktionen. Auch Discord, das in der NFT- und Gaming-Szene als soziale Infrastruktur dient, profitiert massiv von Reed’s Law: Jedes neue Projekt bringt eine eigene Community mit, die sich über Rollen, Bots und Gruppen tief vernetzt.

Im Zusammenspiel mit Technologien wie Blockchain, KI und digitaler Identität eröffnen diese Plattformen exponentielle Potenziale für soziale und wirtschaftliche Netzwerke. Reed’s Law wirkt hier nicht nur theoretisch – es ist die strukturelle Grundlage für viele der erfolgreichsten Tech-Modelle der Gegenwart. Auch Bitcoin selbst ist ein Beispiel für Reed’sches Netzwerkwachstum: Als dezentrales Protokoll erlaubt es jedem Teilnehmer, neue Verbindungen, Anwendungen und ökonomische Aktivitäten zu schaffen – sei es über Mining, Lightning-Nodes oder eigene Wallet-Ökosysteme. Durch diese emergenten Strukturen entstehen ständig neue Subnetzwerke, die das Gesamtökosystem stärken – ohne zentrale Steuerung. In einer vernetzten Welt entsteht der wahre Wert dort, wo alles miteinander verbunden ist.

Unternehmen wie Apple, Meta oder Tesla bauen auf genau dieser Logik. Ihre Produkte sind keine isolierten Geräte – sie sind Zugangspunkte zu ganzen Ökosystemen. Die App Stores von Apple, die Wallets und Web3-Zugänge von Coinbase, oder Teslas gesamter Tech-Stack aus Software, Robotik, AI und Energiespeicher – sie alle wirken als Plattformlayer, auf denen exponentielles Wachstum stattfindet.

Dabei gilt: Plattformen erzeugen Winner-takes-most-Dynamiken. Wer die Infrastruktur stellt, wird zur Gatekeeper-Instanz ganzer Märkte. Und wer es schafft, AI, Daten und Kapital innerhalb eines eigenen Netzwerks zu bündeln, skaliert nicht mehr linear – sondern exponentiell.

Die größten Investmentchancen dieses Jahrzehnts liegen nicht in einzelnen Produkten, sondern in den Plattformen, die Netzwerke orchestrieren. Die Infrastrukturlayer von heute sind die Monopole von morgen – und das Rückgrat des exponentiellen Zeitalters.

5. Kapital und Katalysatoren

Warum kommt der technologische Umbruch genau jetzt? Warum nicht schon vor zehn oder zwanzig Jahren? Die Antwort liegt in der Gleichzeitigkeit dreier historischer Faktoren: technologische Reife, politische Förderung und massive Kapitalverfügbarkeit.

Noch in den frühen 2000er-Jahren fehlte es an Rechenleistung, globaler Infrastruktur, offenen Plattformen und investierbarem Zugang. Viele der heute prägenden Technologien – etwa KI, Blockchain oder Biotech – existierten zwar bereits in der Forschung, aber nicht in skalierbarer, alltagstauglicher Form.

Heute ist das anders. Die technologischen Grundlagen sind gelegt. Cloud-Infrastruktur, leistungsfähige Chips, offene Software-Ökosysteme und ein digitales Mindset treffen auf staatliche Katalysatoren in nie dagewesener Größenordnung: Der Inflation Reduction Act (USA), der Green Deal Industrial Plan (EU) und Chinas Digitalstrategie setzen klare Anreize für Innovation, Dekarbonisierung und digitale Souveränität.

Gleichzeitig öffnen sich die Kapitalmärkte: Bitcoin-ETFs sind nur der Anfang. Auch KI-, Robotik- und CleanTech-ETFs gewinnen an Bedeutung. Institutionelle Investoren beginnen, strukturell in exponentielle Technologien umzuschichten. Die nächste Welle an Kapital steht bereit.

Liquidität ist nicht nur ein Nebeneffekt, sondern der entscheidende Multiplikator. Sie beschleunigt Adoption, Marktpenetration und Bewertung. Wenn Technologie, Kapital und Regulation synchron agieren, entsteht ein perfekter Sturm – und genau dieser entfaltet sich gerade.

Wir stehen nicht nur am Anfang eines neuen Innovationszyklus, sondern an der Schwelle einer makrohistorischen Kapitalrotation – weg von alten Industrien, hin zu exponentiellen Zukunftssystemen.

6. Makro trifft Tech: Die große Rotation

Technologie und Makroökonomie galten lange als getrennte Sphären. Doch die Realität des 21. Jahrhunderts zeigt: Sie sind untrennbar miteinander verwoben. Exponentielle Technologien sind nicht nur Innovationstreiber, sie sind das Werkzeug zur Reorganisation ganzer Systeme – wirtschaftlich, geopolitisch und zivilisatorisch.

Wir befinden uns laut dem Historiker Neil Howe mitten im „Fourth Turning“ – der vierten Wende in einem etwa 80-jährigen Zyklus der westlichen Gesellschaften. Es ist eine Phase tiefgreifender Instabilität, institutioneller Umwälzung und kollektiver Neuausrichtung. Frühere Fourth Turnings waren u. a. die Große Depression mit dem Zweiten Weltkrieg und die Industrierevolution. Heute ist es die technologische Revolution.

Diese Phase erzwingt Innovation. Wachstum durch Demografie oder günstige Ressourcen wird knapp. Die Verschuldungslast ist hoch. Nur Innovation verspricht Produktivitätsgewinne, neue Märkte und gesellschaftliche Resilienz. Technologien wie KI, Blockchain oder Biotechnologie sind keine Option – sie sind Notwendigkeit.

Parallel dazu findet eine historische Kapitalrotation statt: Weg von Industrie, Öl, alten Banken und träg gewordenen Großkonzernen – hin zu Plattformen, Protokollen, digitaler Infrastruktur und skalierbaren Wissenssystemen. Was heute noch visionär erscheint, ist in wenigen Jahren das Rückgrat der neuen Wirtschaft.

Wir sehen in dieser Phase keine Bedrohung, sondern eine einmalige Chance: Technologie ist das Vehikel, Makro ist der Treibstoff – und das Zeitfenster ist jetzt.

7. Risiken und Nebenwirkungen

Exponentielle Technologien lösen nicht nur Begeisterung aus – sie werfen auch fundamentale Fragen auf. Wer die Chancen sieht, muss auch die Schattenseiten reflektieren.

Automatisierung bedroht ganze Berufsfelder – vom Lkw-Fahrer bis zum Analysten. Die Geschwindigkeit, mit der KI und Robotik Arbeitsmärkte verändern, überfordert bestehende Aus- und Umsysteme. Wer nicht schnell genug adaptieren kann, droht abgehängt zu werden.

Plattformeffekte führen zu Machtkonzentration. Digitale Monopole wie Amazon, Google oder Tencent bündeln Daten, Kapital und Infrastruktur. Ihre Netzwerkeffekte erzeugen Winner-takes-most-Dynamiken, die Marktvielfalt und Innovationswettbewerb unter Druck setzen.

Künstliche Intelligenz wirft ethische, politische und sicherheitstechnische Fragen auf. Wer kontrolliert die Modelle? Welche Daten fließen ein? Welche Entscheidungen werden delegiert – und mit welchen Konsequenzen?

Geopolitisch führt der Wettlauf um technologische Souveränität zu Spannungen. Chips, KI, Quantencomputing und Biotechnologie gelten als strategische Ressourcen. Handelskonflikte, Technologiebeschränkungen und geopolitische Fragmentierung sind bereits Realität.

Und doch: Aus Chaos entsteht oft Erneuerung. Der Wandel mag zerstörerisch wirken – aber er ist zugleich das Fundament eines neuen Wohlstands. Die Aufgabe besteht darin, ihn aktiv, bewusst und verantwortungsvoll zu gestalten.

Brinks Investments steht für eine kritische, aber konstruktive Perspektive: Wir investieren nicht blind ins Neue – sondern mit klarem Blick auf Risiken, Machtverteilung und gesellschaftliche Implikationen.

8. “Warum du in den Untergang des Alten investieren musst, um das Neue aufzubauen”

Der technologische Wandel kommt nicht von außen – er kommt aus uns selbst. Die Strukturen, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, lösen sich auf: Arbeitsmärkte, Eigentum, Energie, Kommunikation. Was folgt, ist kein Rückschritt – sondern der Übergang in eine neue Form von Wertschöpfung, Beteiligung und Verantwortung.

Investieren in diese neue Welt bedeutet nicht, sich von Altbewährtem abzuwenden. Es bedeutet, sich in das Zentrum der Veränderung zu begeben. Dort, wo Eigentum neu definiert wird. Wo Token, Daten, KI-Modelle und autonome Systeme die Pfeiler neuer Märkte bilden. Wer in diese Technologien investiert, investiert nicht nur in Wachstum – sondern in ein neues zivilisatorisches Fundament.

Die erfolgreichsten Portfolios der kommenden Dekade werden antifragil sein: Sie profitieren von Volatilität, Unsicherheit und Wandel. Dazu gehören digitale Assets, Plattformtechnologien, Infrastrukturprotokolle, Robotik und KI-gestützte Systeme – Technologien, die sich selbst verstärken, je komplexer die Welt wird.

Was bedeutet eigentlich antifragil?

Der Begriff stammt von Nassim Nicholas Taleb. Antifragilität beschreibt Systeme, die nicht nur Krisen überstehen – sondern von ihnen profitieren. Im Gegensatz zu robusten Systemen, die Störungen nur aushalten, werden antifragile Systeme durch Volatilität, Unsicherheit und Stress stärker. In einem Weltbild voller technologischer Brüche, geopolitischer Spannungen und finanzieller Umwälzungen sind antifragile Investments keine Absicherung – sondern strategische Hebelpunkte für Wachstum unter Unsicherheit.

Beispielhafte Unternehmen wie Tesla (Robotik + Energie + KI), Coinbase (Blockchain-Infrastruktur + digitale Assets) oder der NASDAQ (breiter Zugang zu den größten exponentiellen Tech-Werten) stehen exemplarisch für diese Dynamik. Sie schaffen nicht nur Produkte – sie definieren ganze Ökosysteme.

Investiere nicht gegen den Wandel, sondern mit ihm. Digitale Assets wie Bitcoin verkörpern diesen Geist besonders klar: Sie sind nicht nur resilient, sondern entfalten ihren Wert gerade durch Unsicherheit, Systemkritik und technologische Selbstermächtigung. Erkenne, wo Altes vergeht – und wo Neues entsteht.

Brinks Investments tut genau das: Wir investieren in die Transformation, strategisch, datengestützt und mit klarem Blick auf das, was kommt.

9. Fazit: Das Jahrzehnt der Möglichkeiten

Das exponentielle Zeitalter ist keine ferne Vision – es ist Realität. Die Geschwindigkeit, mit der technologische Innovation auf Kapital, Gesellschaft und Politik trifft, hat ein neues Niveau erreicht. Wir stehen nicht mehr am Rand einer Transformation. Wir sind mittendrin.

Die nächsten zehn Jahre werden von jenen geprägt, die heute erkennen, was entsteht: ein neues Betriebssystem für die Welt. Wer jetzt handelt, positioniert sich nicht nur für Rendite, sondern für Relevanz. Wer wartet, wird abgehängt.

Wir sehen diese Dekade nicht als Herausforderung, sondern als Chance: für strategische Allokation, für gezielte Beteiligung, für echte Mitgestaltung. Unsere Mission ist klar – wir identifizieren, analysieren und antizipieren die Hebelpunkte des Wandels.

Denn eines ist sicher: Die Zukunft wird nicht verteilt. Sie wird gebaut. Und sie gehört denen, die früh genug darin investieren.

spannendes Projekt, viel Erfolg!