1. Digitale Meisterwerke: Warum NFTs unser kulturelles Gedächtnis der Zukunft sind

Es gibt diesen Typus: den "Right-Click-Save-As-Guy". Er sieht ein digitales Kunstwerk, macht einen Rechtsklick, speichert das Bild ab – und erklärt NFTs für sinnlos. Denn was soll schon der Besitz bedeuten, wenn man das Bild doch einfach kopieren kann?

Doch dieser Einwand verkennt, was NFTs wirklich sind. Nicht das Bild ist das Asset, sondern der nachweisbare, nicht manipulierbare Besitz auf der Blockchain. Während Millionen eine Kopie besitzen können, gibt es nur einen verifizierten Eigentümer. Genau darin liegt der Unterschied zwischen haben und gehören.

In einer Welt, in der digitale Inhalte beliebig kopierbar sind, wird digitale Echtheit zur neuen Knappheit. NFTs machen sichtbar, wem ein Stück digitaler Geschichte wirklich gehört und schaffen damit Wert, Vertrauen und Kontext.

NFTs sind nicht tot, sie sind unterbewertet.

Was nach dem Hype kam, war kein Kollaps, sondern eine Phase der Reifung. Wer NFTs nur als Spekulationsobjekte auf JPEGs betrachtet hat, verkennt ihren eigentlichen kulturellen und technologischen Wert.

Denn im Schatten der Kurskorrektur vollzieht sich eine stille Revolution: Digitale Kunstwerke, verankert auf der Blockchain, entwickeln sich zur neuen Form des kollektiven Gedächtnisses. Transparent, dezentral und unzensierbar. Sie sind mehr als digitale Bilder. Sie sind verbriefte Geschichten, Meme, Ästhetik und Zeitgeist, gerahmt in Code.

In einer Welt, die zunehmend durch generative KI, synthetische Inhalte und algorithmische Uniformität geprägt ist, wird kulturelle Authentizität zur seltensten Ressource. Genau hier setzen NFTs an. Blue Chip NFTs wie CryptoPunks, Fidenzas oder XCOPYs 1/1s vereinen drei entscheidende Eigenschaften:

Seltenheit – limitierter Supply und eindeutige Ownership.

Kulturelle Relevanz – sie definieren visuelle Codes im digitalen Raum.

Digitaler Besitz – verifizierbar, übertragbar, grenzüberschreitend.

Wer heute akkumuliert, sichert sich nicht nur digitale Kunst, er sichert sich ein Stück digitaler Identität. NFTs sind keine Objekte, sie sind Signale. Und in einer Welt voller Rauschen gewinnt der, dessen Signal Bestand hat.

2. Zyklusanalyse: NFTs als spätes Alpha

NFTs sind keine Frühzykliker, sie reagieren mit Verzögerung. Während Bitcoin und Ethereum bereits früh im Konjunkturzyklus von anziehender Liquidität profitieren, bleiben NFTs zunächst zurückhaltend. Ihr Momentum entfaltet sich meist dann, wenn die größten Gewinne bereits realisiert wurden und Kapital nach Symbolik, Prestige und kultureller Tiefe sucht.

Historisch erreichen NFTs ihre Hochphasen in der späten Expansion: Wenn BTC und ETH stark gelaufen sind, Gewinne realisiert werden, und Anleger beginnen, Kapital in rare, narrativegetriebene Assets umzuschichten. NFTs sind dann nicht mehr bloß technologische Experimente – sie werden zu digitalen Luxusgütern.

Dieses Muster ist keineswegs neu: Auch in traditionellen Märkten erfolgt die Umschichtung in Sachwerte spät im Zyklus. Nach einem starken Anstieg bei Aktien und riskanten Finanzanlagen beobachten wir regelmäßig Kapitalflüsse in hochwertige Uhren, Oldtimer, Fine Wine und klassische Kunst. Diese Sekundärmärkte profitieren davon, dass Anleger Gewinne realisieren und in dauerhafte, prestigeträchtige Güter umschichten – als Schutz vor Inflation, aber auch als Ausdruck von Erfolg.

Aktuell wächst die globale Geldmenge (M2), der Dollar schwächt sich ab und die ISM-Indikatoren drehen nach oben. Diese Makro-Signale deuten auf eine bevorstehende Re-Liquidifizierung hin – ein Umfeld, das zyklisch riskante Assets wie NFTs begünstigt, aber typischerweise erst verzögert. Denn Liquidität sucht zuerst Tiefe – und NFTs sind ein enges Marktsegment.

Die eigentliche NFT-Dynamik entfaltet sich, wenn Kapitalflüsse vom Zentrum der digitalen Ökonomie (BTC, ETH) in deren kulturelle Peripherie streben. NFTs markieren nicht den Start, sondern den emotionalen Höhepunkt eines Bullenmarkts – den Punkt, an dem Technologie, Kapital und Kultur sich überschneiden.

Deshalb sind NFTs bislang auch noch nicht stark gestiegen. Erste Preisbewegungen sind seit letztem Jahr zwar schon sichtbar – vor allem bei Xcopy und Beeple – doch der strukturelle Nachfrageimpuls, getrieben von Liquiditätsflut und Kulturwandel, steht noch bevor. NFTs sind das späte Alpha – und ihr Moment beginnt, wenn andere Assets bereits Euphorie ausstrahlen.

3. Künstliche Welt, echte Kunst: Der NFT-Shift im KI-Zeitalter

Wir stehen an der Schwelle zu einer Welt, in der Inhalte beliebig generiert, vervielfältigt und manipuliert werden können. Generative KI-Modelle schreiben Texte, komponieren Musik, entwerfen Bilder – und das in Sekundenschnelle. Was früher eine kreative Leistung war, ist heute ein Prompt. Was früher individuell war, ist nun ein statistisches Ergebnis.

Doch genau in dieser Flut synthetischer Inhalte entsteht eine neue Knappheit: Echtheit. Originalität. Herkunft. Inmitten algorithmischer Masse wird kulturelle Authentizität zum knappsten Gut und damit zum begehrtesten.

Hier liegt die fundamentale Relevanz von NFTs. Als digitale Signatur auf der Blockchain verbriefen sie den Ursprung eines Werks. Sie machen sichtbar, was in der KI-Ära unsichtbar zu werden droht: Wer hat etwas geschaffen? Wann? Unter welchen Bedingungen? Und wem gehört es wirklich?

NFTs liefern nicht nur ästhetische Werke, sie liefern Kontext, Verifikation und Besitz. Sie sind digitale Provenienzsysteme für eine Welt, die zunehmend zwischen real und künstlich verschwimmt.

Der Markt hat das erkannt. Werke von XCOPY, Tyler Hobbs oder Refik Anadol sind längst nicht mehr nur Sammlerobjekte – sie sind Kulturanker im digitalen Raum. Sie definieren, was Menschsein im Zeitalter der Maschinen noch bedeutet.

NFTs sind damit nicht nur eine Reaktion auf technologische Disruption, sondern ein kulturelles Gegengewicht. Eine Rückversicherung gegen die Austauschbarkeit von Kreativität. Und ein Signal, dass Originalität auch in Zukunft einen Preis haben wird.

4. Digitale Prestigeobjekte: NFTs als neue Luxusklasse

Prestige ist im Kern ein soziales Phänomen: Es geht darum, Zugehörigkeit, Erfolg und Differenzierung sichtbar zu machen. In der analogen Welt geschieht das über mechanische Uhren, seltene Weine, Oldtimer oder Gemälde. Diese Objekte funktionieren als Statussignale. Sie sind rar, schwer zugänglich und damit begehrenswert.

In der digitalen Welt entsteht nun ein Pendant: Blue Chip NFTs übernehmen dieselbe Funktion, aber auf global skalierbare Weise. Sie sind selten, markenprägend und kulturell aufgeladen und sie lassen sich über Wallets, Avatare oder virtuelle Räume öffentlich zur Schau stellen. Wer einen CryptoPunk, eine Autoglyph oder eine Fidenza besitzt, kommuniziert Zugehörigkeit zur digitalen Avantgarde.

NFTs sind deshalb mehr als digitale Sammlerstücke. Sie sind digitale Prestigeobjekte, soziale Marker für die nächste Generation vermögender Individuen. In einer Welt, in der physischer Besitz durch Mobilität und Dezentralität an Relevanz verliert, gewinnen digitale Objekte an symbolischer Macht.

Bereits jetzt erkennen wir diese Verschiebung: Künstler wie XCOPY, Sammler wie 6529 und Kuratoren wie Sotheby’s formen neue Hierarchien im digitalen Kunstbetrieb. Die Blockchain wird zum neuen Stammbaum. Provenienz ist nicht länger ein Zertifikat im Schließfach, sondern ein Token im Wallet.

Und während man eine Rolex tragen muss, um sie zu zeigen, genügt bei NFTs ein Blick in die Wallet-Adresse – öffentlich, global, unverwechselbar.

Digitale Luxusklasse bedeutet: Besitz mit Bedeutung, ohne physisches Gewicht. Und das ist exakt, was unsere zunehmend vernetzte Welt braucht.

5. Der doppelte Hebel: ETH × Kultur = NFT-Rendite

NFTs verhalten sich aus ökonomischer Sicht wie eine gehebelte Option. Nicht auf eine einzelne Währung, sondern auf zwei parallel wirkende Werttreiber: den Preis von Ethereum und den kulturellen Wert des NFT selbst.

Der Mechanismus ist einfach – aber wirkungsvoll:

NFT in ETH: Der Preis eines Blue Chip NFTs wird in Ethereum gehandelt. Dieser Wert ist abhängig von Angebot, Nachfrage und kultureller Relevanz.

ETH in USD: Ethereum selbst unterliegt massiven Schwankungen und profitiert stark von Makro-Liquidität und spekulativer Dynamik.

In einem Bullenmarkt steigen also beide Größen. Beispiel: Ein NFT, das heute 2 ETH kostet, steigt in einer Hausse auf 8 ETH. Gleichzeitig steigt der ETH-Kurs von 2.500 USD auf 10.000 USD. Das Ergebnis: Der NFT ist nun 80.000 USD wert – eine 16-fache Steigerung.

Dieser doppelte Hebel ist einzigartig. Er ist der Grund, warum NFTs im Peak euphorischer Phasen explodieren und warum sie so attraktiv für Anleger mit hohem Risikobewusstsein sind.

Doch der Effekt ist nicht nur mathematisch. Er ist psychologisch: Wenn Anleger in einem Krypto-Bullenmarkt hohe Gewinne erzielen, steigt der Wunsch nach Ausdruck, nach Distinktion. Ähnlich wie in traditionellen Märkten Kapital aus Aktien in Kunst, Uhren oder Oldtimer fließt, geschieht dies im Web3 über NFTs.

Der Avatar wird zur digitalen Rolex. Das Wallet zum Sammlerraum. Der NFT zum Symbol: “Ich war früh dabei und ich habe es verstanden.”

Blue Chip NFTs sind also keine Wetten auf Bilder. Sie sind call-ähnliche Vehikel auf zwei Ebenen: auf technologische Infrastruktur und auf kulturelle Narrative. Und wenn beides zusammenläuft, entsteht genau jene asymmetrische Chance, nach der moderne Investoren suchen.

6. Werke, die bleiben: Der Investment Case der digitalen Meisterwerke

Langfristige Investoren stellen sich drei Fragen: Ist der Vermögenswert knapp? Ist er kulturell bedeutend? Und wird er in 10 Jahren noch Relevanz besitzen? Blue Chip NFTs beantworten all diese Fragen mit einem klaren Ja.

Beginnen wir mit der Knappheit: Projekte wie CryptoPunks (10.000 Stück), Autoglyphs (512 Stück) oder Fidenzas (999 Stück) sind abgeschlossen. Es wird keine neuen geben. Diese feste Supply ist auf der Blockchain einsehbar und global nachvollziehbar. Absolute Transparenz und absolute Endlichkeit.

Dann die kulturelle Relevanz:

XCOPY ist der Inbegriff des digitalen Krypto-Undergrounds – seine dystopischen, animierten Werke wie Right-click and Save As guy, A Coin for the Ferryman oder All Time High in the City zählen zu den kulturell wichtigsten Werken im NFT-Raum.

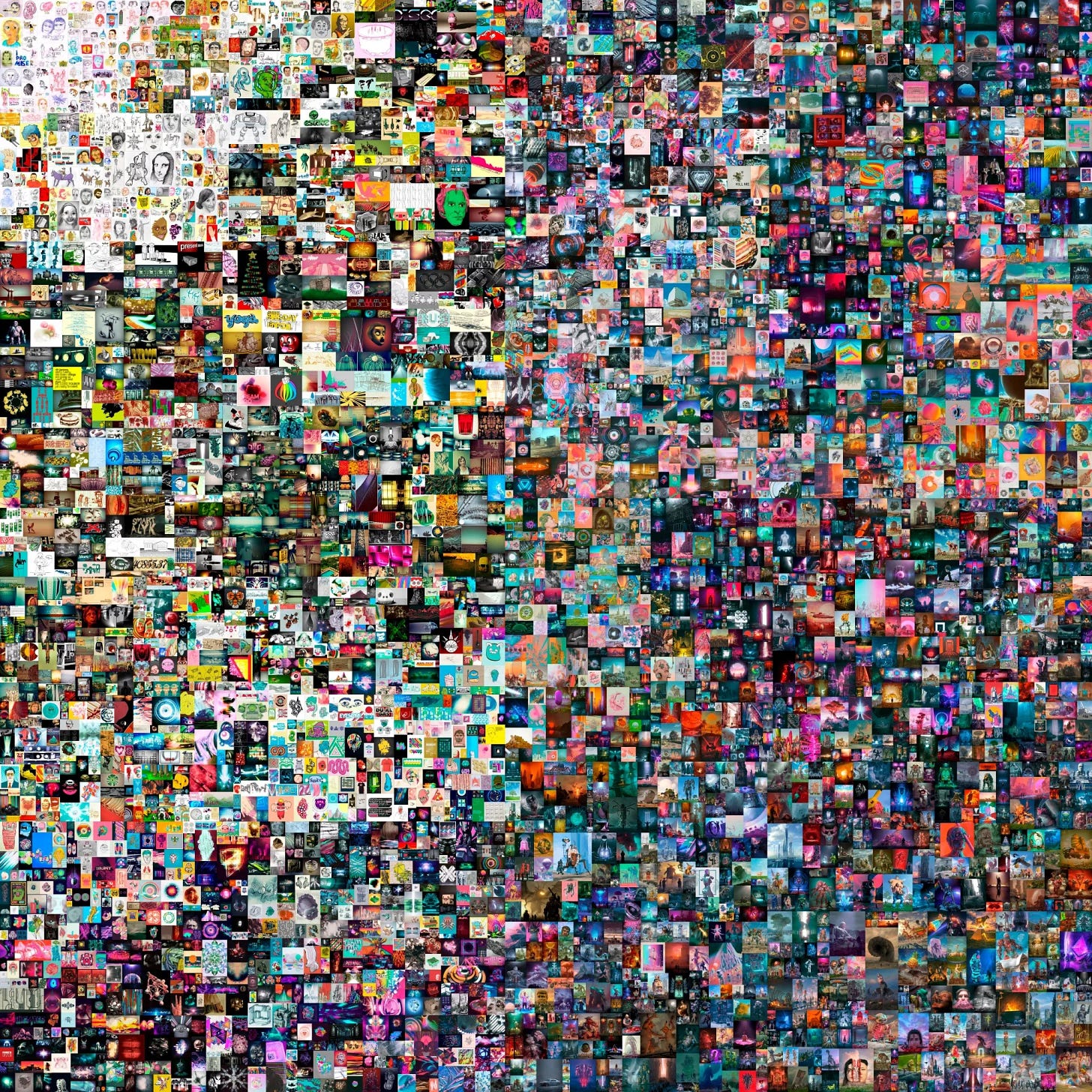

Beeple (Mike Winkelmann) brachte mit seinem $69-Millionen-Verkauf bei Christie’s 2021 den NFT-Space ins Mainstream-Bewusstsein. Seine 1/1-Kunstwerke wie Human One stehen für politisch aufgeladene, digital produzierte Gesellschaftskritik.

Tyler Hobbs, Schöpfer der Fidenzas, steht für algorithmische Ästhetik mit künstlerischer Tiefe – seine Werke verbinden Technologie mit der Sensibilität klassischer Kunst.

Snowfro, der Gründer von Art Blocks, hat mit den Chromie Squiggles das visuelle Erkennungszeichen der generativen Kunst auf der Blockchain geschaffen.

In der NFT-Kunst spricht man bei 1/1 (One-of-One) von einem Einzelwerk, das es nur ein einziges Mal gibt – vergleichbar mit einem klassischen Unikat. Diese Werke verkörpern maximale digitale Seltenheit und sind oft die wertvollsten Stücke innerhalb eines Künstlerportfolios.

1/1/X-Serien – wie etwa XCOPYs Grifters oder Remnants – sind dagegen limitierte Reihen individuell gestalteter Werke. Jedes NFT in der Serie ist technisch einzigartig (also ein 1/1), gehört jedoch zu einer übergeordneten Sammlung mit gemeinsamer Ästhetik oder thematischer Klammer. Diese Form verbindet künstlerischen Ausdruck mit narrativer Kohärenz und schafft sowohl Vielfalt als auch Wiedererkennbarkeit innerhalb eines Serienkonzepts.

Erwähnenswert ist auch der Aufstieg von CryptoDickbutts – augenzwinkernd, aber mit wachsender Ernsthaftigkeit betrachtet. Was als Meme begann, wurde zum Sammlerphänomen. Sie wurden bei Sotheby’s versteigert – ein Beweis, dass selbst subkulturelle Narrative Einzug in den etablierten Kunstmarkt halten.

Und genau das ist der Punkt: Alle oben genannten Werke wurden bereits von Christie’s und Sotheby’s gehandelt. Die Türen des traditionellen Kunstmarkts stehen offen – und mit ihnen der Zugang zu institutionellen Sammlern, Museen und Stiftungen.

NFTs sind also mehr als digitale Artefakte. Sie sind kulturelle Wertspeicher in einem neuen Format. Wer sie versteht, investiert nicht in Technik – sondern in Bedeutung.

7. Institutionelle Eintrittskarte: Wie NFTs im Finanzsystem ankommen

Was einst als Spielwiese von Nerds und Crypto-DJs begann, wird heute zunehmend zum ernstzunehmenden Segment der digitalen Vermögensverwaltung. NFTs – insbesondere Blue Chips – sind auf dem Weg, ein fester Bestandteil institutioneller Portfolios zu werden.

Ein entscheidender Katalysator ist die Professionalisierung der Infrastruktur. Fonds wie 6529 Capital zeigen, wie sich Expertise, Kurationsanspruch und Kapital in strukturierte Investmentstrategien übersetzen lassen. Diese Fonds ermöglichen es Family Offices und vermögenden Privatpersonen, in NFTs zu investieren, ohne selbst in den Mikrokosmos von Wallets, Drops und Discord-Communities eintauchen zu müssen.

Gleichzeitig entwickeln sich Custody-Lösungen weiter: Anbieter wie Fireblocks, Anchorage oder MetaMask Institutional ermöglichen sichere Verwahrung, Compliance-konforme Zugriffskontrolle und Auditierbarkeit – zentrale Anforderungen für professionelle Anleger.

Auch Bewertungsmodelle reifen. Erste Versuche, NFTs über Indizes, Vergleichsverkäufe oder auf Chain-Metriken zu bewerten, schaffen Orientierung. Tools wie NFTBank, Upshot oder Sotheby’s Metaverse bauen Brücken zwischen Sammlermarkt und Finanzanalyse.

Der steuerliche Rahmen zieht nach: In Ländern wie Deutschland, der Schweiz oder Singapur werden NFTs zunehmend als Vermögenswerte mit klarer Klassifikation behandelt – und damit auch bilanziell und steuerlich planbar.

All das führt dazu, dass NFTs Teil einer neuen Asset Allocation werden – vergleichbar mit Wein, Kunst oder Uhren. Der Unterschied: NFTs sind 24/7 liquide, global zugänglich und transparenter als jede klassische Sammelkategorie.

Wer also glaubt, NFTs seien ein Hype, hat den eigentlichen Wandel verpasst. Sie sind nicht am Rand des Finanzsystems – sie betreten gerade seinen institutionellen Kern.

8. Ausblick: Die zehnjährige Wette auf digitale Kultur

NFTs sind keine Modeerscheinung – sie sind ein struktureller Ausdruck des digitalen Zeitalters. Sie vereinen Eigentum, Identität und Kultur auf der Blockchain – transparent, global und direkt. Wer heute NFTs kauft, erwirbt nicht nur ein Asset, sondern nimmt aktiv an der Gestaltung des kulturellen Fundaments des Web3 teil.

Wie jede neue Anlageklasse durchlaufen auch NFTs Zyklen aus Euphorie, Ernüchterung und nachhaltiger Etablierung. Die aktuellen Preisbewegungen, die wachsende institutionelle Akzeptanz und die kulturelle Relevanz der führenden Werke deuten klar darauf hin: Wir stehen nicht am Ende, sondern am Anfang einer neuen Epoche digitaler Wertbildung.

NFTs werden in den nächsten zehn Jahren nicht nur in Wallets, sondern in Museen, Stiftungen und Unternehmensbilanzen auftauchen. Sie werden nicht nur gesammelt, sondern auch genutzt – als Mitgliedskarten, als Identitätsanker, als Zugangsschlüssel zu digitalen Netzwerken.

Meine These lautet daher: Blue Chip NFTs sind die digitalen Trophy Assets dieser Dekade. Sie sind knapp, sichtbar, kulturell geladen – und sie besitzen jene narrative Tiefe, die langfristige Wertschöpfung ermöglicht.

Wer wartet, wird später kaufen – zu höheren Preisen. Wer versteht, erkennt heute: Die nächste Generation von Vermögenswerten lebt nicht im Tresor, sondern on-chain.